~雇用の分散化・多様化は、退職給付・福利厚生にどのような変化をもたらすのか?~

2000年代初頭、モバイルコンピュータや電子手帳をオフィスや自宅の外で活用するような行動はごく一部の人に限られていたが、その後のスマートフォンの爆発的な普及は、人々の街中での時間の過ごし方を一変させた。今では、電車の中でスマートフォンの画面を見ていない人を見つけることのほうが難しいといえるだろう。私たちは、知らず知らずのうちに第四次産業革命の大きな変革の中に身を置いているのである。

そしてこうした技術革新は、過去の産業革命を再び例に出すまでもなく、人の仕事や働き方に大きな変化をもたらしてきている。事業を取り巻く環境変化への対応のスピードの速さが企業の競争優位を決定づけるような状況の下では、同じ組織で一定期間、同じ仕事を継続して行うことを前提としている従来型の人材マネジメントには限界があることは想像に難くない。既に欧米で始まっている雇用の分散化・多様化の流れは必然であり、Future of Work (フューチャー・オブ・ワーク)時代の到来、という表現も決してこれらの変化を誇張したものではないと言えるだろう。

一方、わが国においてはどうだろうか。残念ながら、技術革新に伴う人の仕事や働き方の変化への対応などの取り組みはかなり遅れていると言わざるを得ない。「同一労働同一賃金ガイドライン」の策定や、その後の「働き方改革関連法」の成立過程において見られるように、今はその準備段階としてこれまで長期間にわたり支配的であった、人の仕事の貢献の内容を雇用形態で決定し、貢献の質と量を経過時間で測るような考え方から、ようやく脱却しようとしているところである。もっとも、これには「労働時間で評価されない仕事は労働強化につながるから反対」の声も少なからず上がっており、「貢献=労働時間」という考えがいまだに根強く支持されていることもまた明らかになっている。

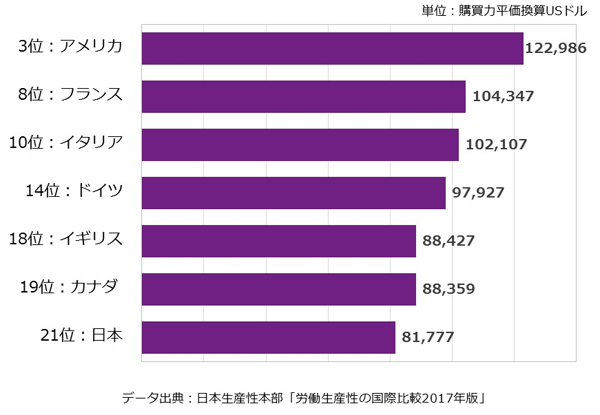

それでもなお、人の仕事や働き方のパラダイムシフトがグローバルに起きている中で、日本の労働市場だけがガラパゴス化して別の道を歩めるようなものではないことにはそろそろ気が付く必要があるだろう。とりわけ日本は、主要先進国の中で労働生産性が最も低いという現実をまずは直視する必要がある。

(図表1)OECD加盟諸国の労働生産性 ~ 2016年・就業者1人あたり/35ヵ国比較 ~

今後もグローバル経済の中で引き続き主要国の一員としての地位を維持するためには、仕事の経過時間から内容の質へ、という高付加価値化への価値基準の転換は必須であり、これを実行できない限り、日本企業の国際競争力のさらなる低下や、企業拠点の海外への移転・進出による雇用の空洞化の一層の進展は避けられなくなるだろう。

さて、第四次産業革命により、人の仕事や働き方の変化に伴う雇用の分散化・多様化が進む中では、人材に対する処遇もまた変化していくことになる。今回は、こうした価値観の転換が処遇に大きく影響をもたらすと思われるベネフィット(退職給付・福利厚生)に焦点をあてて、想定される今後の変化について考えてみる。

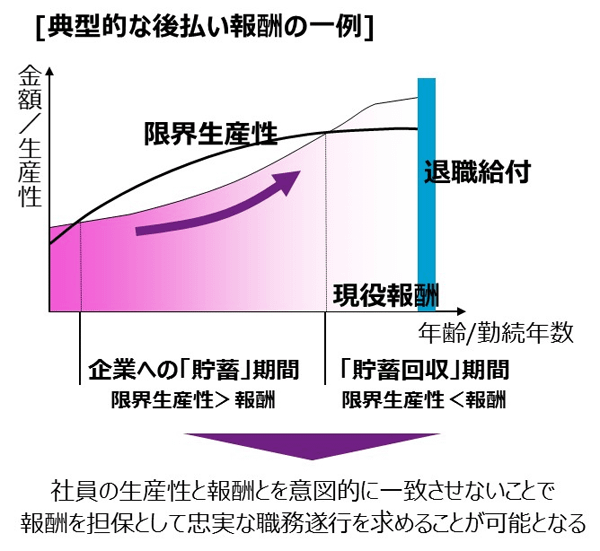

社員に対するベネフィットの中で、経済的価値としてもっとも大きいものが退職給付である。一般的に退職給付には、企業の視点からは人事処遇制度の一部としての「貢献の対価」やその後払いという役割が期待されている。企業がこのような「貢献の対価の後払い」=後払い報酬を採用する主なメリットには、将来の処遇を約束することで、安心感によるコミットメントを引き出すという点や、勤続を長期化させることで、技術・能力の高い良質な労働力をより安価に確保できる点などがある。これは、社員の生産性の向上と報酬の上昇を意図的に一致させないことにより、報酬を担保とした忠実な職務遂行を求めているものとして説明することができる。

(図表2) 後払い報酬の意義

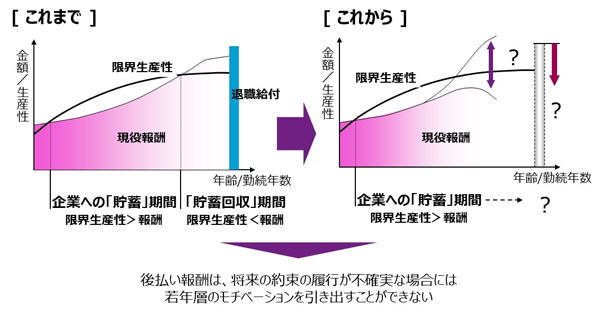

こうした後払い報酬は、「長期的に安定成長が見込める事業環境である」「企業内で長期間経験・技能を積んだ人材のニーズが高い」「中途退職者を受け入れる外部の労働市場が未成熟である」のような環境下では有効な仕組みであるが、今日のように第四次産業革命によって事業を取り巻く環境が絶えず変化し続けるような中では、将来の約束の履行が確実ではなくなるために期待した効果が得られず機能不全に陥ることとなる。

(図表3) 後払い報酬が有効とならないケース (こちらをクリックすると画像が拡大します)

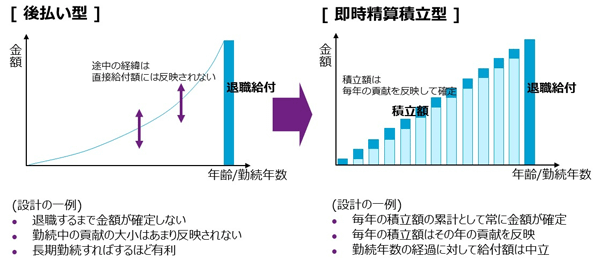

それでは、フューチャー・オブ・ワーク時代の退職給付にはどのような役割を期待すれば良いのだろうか?端的に言えば、「貢献の対価」としての役割は残しつつ、一定の雇用形態や勤続年数の経過を前提としない形、ということになるだろう。具体的には、正社員など一定の雇用形態に付与対象を限定している退職給付の付与対象範囲の拡大や、勤続年数が長期化するほど多くの対価を支払うような後払い型から、毎年の貢献の対価をそのまま積み上げる即時精算積立型への転換が進むと考えられる。

(図表4) 後払い型から即時精算積立型への転換 (こちらをクリックすると画像が拡大します)

即時精算積立型への転換は人材の引き留め効果を弱めることにはなるが、対象者が退職していれば別に負担を要したであろう、人材の再雇用・再教育に要するコストを原資に追加することなどにより積立の魅力を高めることで、個人の退職の意思決定に対して少なくとも中立か、緩やかな引き留め効果を持つ付与とすることは可能と思われる。

また、即時精算の考え方がさらに進めば、中には基本給などの現役期間の報酬と統合して退職給付の廃止を検討するような事例もあるかもしれない。もっとも、引退後の生活における経済的な安心感を得たいという理由から、グローバルにおいても社員の退職給付に対するニーズは引き続き高いとされており、また企業の退職給付には、公的年金の持つ「老後の所得保障」としての役割を補完するものとして受給時の税制面での優遇が与えられていることから、即時精算積立型への転換によって退職給付自体の重要性がそう大きく変わることはないだろう。

なお、企業年金の多くがそうであるように、一定の年齢や勤続年数以上に達した者のみに年金受給権を付与したりするように定めているような制度は、法令で許容される範囲という条件付きにはなるが、その年齢要件や勤続年数要件の緩和などの検討を要することになるだろう。その他には、複数の会社を短期間で渡り歩いていくような専門性の高いスキルを持つ⼈材が不利益となることのないよう、退職給付ポータビリティのさらなる向上に関する、制度上・税制上の手当てが喫緊の検討課題となることだろう。

福利厚生とは「幸福をもたらす利益によって人々の生活を豊かにすること」のように元々非常に広い意味を持つ言葉であり、対象となる制度・施策にしても、わが国では社会保険(法定福利厚生)に加え、現在想定されるだけでも住宅に関する補助から慶弔見舞金に至るまで、様々な種類の福利厚生(法定外福利厚生)がある。

(図表5)福利厚生制度・施策の一例 (こちらをクリックすると画像が拡大します)

企業が福利厚生に期待する役割は、一般的には「社員とその家族の生活面の支援を通じて、生活面での安心感を付与し仕事に集中できる環境を整えることで、生産性の向上を期待する」ところとされており、基本給や賞与が貢献した者に報いる「貢献の対価」であるのに対して、福利厚生は企業・組織に所属した者が公平に報われる「所属の対価」とも言われている。

さて、フューチャー・オブ・ワーク時代には、この福利厚生の重要性がこれまでよりも高まることが想定されている。それは、人材の緩やかな引き留めにおける役割である。事業を取り巻く環境の変化に応じて組織形態やその中で働く人材が変わっていく中で、企業だけでなく社員の視点からも、必ずしも一定期間勤続することが前提ではなくなっていく。社員は、自分自身の今後のキャリアを組織に委ねるのではなく、自律的に選択していくことになるだろう。とはいえ、仮にそうであったとしても、職場の選択において「働きやすい職場」かどうかという点は引き続き重要な評価項目となる。働きやすい職場には人材が緩やかに引き留められ、その結果、期間限定のプロジェクトベースの仕事などにおいて、必要なタイミングで必要とされる人材が途中で不在となるようなリスクが減少し、人材の再雇用・再教育に要するコストもまた抑制されることが期待される。そして、この「働きやすい職場」という環境を作り出す制度・施策こそ、福利厚生が今後重要性を増していく分野である。

変わり続ける組織の中で、各々の創造性を最大限に発揮できるようなフレキシビリティの高い職場環境を提供するとともに、社員間のコミュニケーションを活性化して生産性の向上を図ることに寄与するような制度・施策が求められることだろう。福利厚生の持つ「組織に所属することによる安心感、幸福感を与える」「職場の人間関係を深め、連帯感を生み出し、仕事が進めやすくなる」のような効果は、そのまま「働きやすい職場」という個人の評価を高めることにつながることが期待される。

実際、第四次産業革命をリードしている企業の一つであるGoogleは、充実した福利厚生の提供でも知られているが、1日3食無料で利用できるカフェテリア提供などの施策を、社員同士の活発なコミュニケーションを促すために実施していると説明している。同社はアメリカの転職情報サイトにおける「最も働きたい企業ランキング」上位の常連であり、その評価の理由にも充実した福利厚生が挙げられるなど、まさに「働きやすい職場」の評価に直接つながる施策となっている。

フューチャー・オブ・ワーク時代の企業の人材の緩やかな引き留めにおいて、金銭面の処遇では主として長期インセンティブ(LTI)などがその役割を担うことになると思われるが、非金銭面の処遇ということでは福利厚生がその重要な役割を担っていくことになるだろう。

ここ数年、新聞や雑誌、インターネットなどでは、AIなどのテクノロジーの進化が人間の仕事を奪っていく、というような論調の記事が多く見られるようになってきている。これは過去の産業革命のたびに起こってきた議論と本質的に同じものであるが、私たちに興味深い示唆を与えていると言えるだろう。フィリップ・K・ディックの小説「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」(1968)に基づいた映画「ブレードランナー」(1982)では、2019年のロサンゼルスにおいて、生身の人間との見分けがつかなくなるほどの外見や高度な人工知能を持ったレプリカント(アンドロイド)に対する人間の怖れなどが描かれていたが、テクノロジーの進化に対する人間の期待や、その裏にある潜在的な恐怖心というものは昔も今もそれほど大きくは変わらないのかもしれない。

テクノロジーの進化による人の仕事や働き方の変化は、社員にも絶えず新しいビジネスモデルやそれが必要とするスキルに目を向け、学び続け、変わり続けることを求めることになる。処遇もまた、変わり続ける人の指向に合わせて、その行動に報いるために形を変えていくことになる。旧来の価値観からの転換期である今、私たちに求められているのは、こうした変化に対応して自分自身を自律的にアップデートし続ける姿勢なのだろう。

トータルリワードの視点に基づいた人事処遇・報酬・退職給付制度の総合改革支援を中心に、30年を超えるコンサルティング実践経験を持つ。加えて、M&AデューデリジェンスやPMIなどのプロジェクト領域における豊富な経験を有する。年金数理人。日本アクチュアリー会正会員。日本証券アナリスト協会検定会員。