~この10年間、従業員意識調査の焦点はなぜ「エンゲージメント」なのか?~

最近、こうしたファーストランナーの企業各位からのグローバルエンゲージメント調査の見直しのご相談に加え、ここ数年で、ビジネスのグループ経営(グローバル経営)を打ち出された企業各位から、これまで各社、各地域、ばらばらにやっていた意識調査を「グローバル一本化」という大命令がかかり、お問い合わせをいただくケースが増えてきている。そうした中で、我々が感じるのは、社員へのサーベイは10年前と比べ非常にバラエティーに富み、数も増えてきている(例:ヘルスチェック、コンプライアンス調査などは典型的な例といえよう)ということである。 調査が多様化している中で、「エンゲージメント」は聞いたことがあり、ビジネス書などを読むと世の中的に言われているが、改めて「エンゲージメント」とはなんだろう?いままでの調査(例:満足度調査、モラールサーベイ、など)と何が違うのだろう?という、もやっとしたご質問をいただくケースも多い。

本稿では、一度原点に戻り、従業員意識調査の変遷、なぜエンゲージメントなのか、エンゲージメントの次はあるのか、などについて考察してみたい。

従業員エンゲージメントとは、企業が目指す姿や方向性を、従業員が理解・共感し、その達成に向けて自発的に貢献しようという意識を持っていることを指す。言い換えれば、組織の目指すゴールに対する「自発的貢献意欲」を意味する。

日本でよく知られてきた従業員満足と、従業員エンゲージメントは大きく異なる。所属する組織、職場の状況、上司、自身の仕事などについて、「従業員が自身の物差し」で評価をするのが満足であるのに対して、「会社が目指す方向性や姿を物差し」として、それらについての自分自身の理解度、共感度、そして行動意欲を評価するのがエンゲージメントである。

世界的には、従業員意識調査の分野では、1990年ごろを潮目に、従業員満足度から従業員エンゲージメントに舵が切られた。背景には、当時GE(ゼネラル・エレクトリック)を率いていたジャック・ウェルチが、「従業員エンゲージメントを何よりも優先しろ。企業規模の大小にかかわらず、どんな企業も、組織のミッションを理解し、それをどうやって達成するかわかっている、やる気のある従業員なくしては、中長期的に勝ち続けることは不可能だからだ」と発言したことがあった、と言われている。ウェルチの先見の明と、影響力は絶大だったのである。

従業員満足度調査が下火になったもう一つの背景として、「従業員満足度が上がると業績も上がるのか」というシンプルな問いへの前向きな答えの検証がなされなかった、ということがある。

経営陣から見れば、従業員意識調査の実施は、それなりの費用や時間の投入が求められる取り組みである。その結果から導き出されたアクションによって、業績が上がり、結果的に従業員への十分な還元が可能となり、さらに従業員の満足度が高まる、という循環が生まれることが検証されなければ、その活動に投資し続けることは難しい。ただし、人間の満足には際限がなく、一つのことに満足しても、さらに別の不満が生まれ、期待値も高まる。このことを考えると、従業員満足度と企業業績の関連性を検証するのが困難なのは道理といえる。そこで、従業員意識の中でどの要素が業績と関係性が高いのか、という点について、その後も多くの機関で調査研究が続けられてきた。

ウイリス・タワーズワトソンでは、米国にあるグローバルリサーチ部門が、従業員の意識と業績成長との関係について、40年間以上にわたり調査研究を実施している。その成果として、現時点においては、将来的な業績成長と最も強い関係性を持つのは、従業員エンゲージメントの進化系であるところの、「持続可能なエンゲージメント」(Sustainable Engagement)であることが明らかになっている。

実際、グローバルで活躍する高業績企業においては、その多くが持続可能なエンゲージメントの概念を踏まえた意識調査を実施している。調査結果は経営の舵取りのためのインプットとして、まずはトップマネジメントに報告される 。昨今、コーポレートガバナンスが強化される中、重要なステークホルダーである従業員に関する取り組みとしてエンゲージメント調査について一定の情報を公開している企業が多い。また、持続可能なエンゲージメントが、その後の業績成長と強い関係性を持つことから、経営陣の報酬を決める際の非財務指標としてこの調査のスコアを用いる企業も増えている。

このように、ここ10年程の間に定着してきた「従業員エンゲージメント」が、先進企業においては「持続可能なエンゲージメント」へと移行している。その必然性を読者に理解していただくには、この分野の潮流を知って頂くことが不可欠である。

【従業員エンゲージメントの概念が定着するまで】

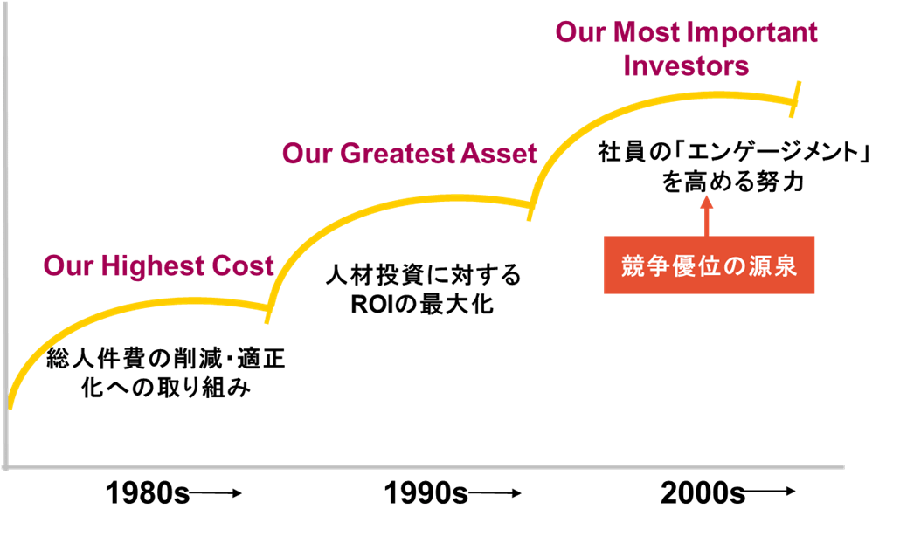

組織が従業員に何らかしらの意見を聞く「調査」を始めたのは、1920年頃といわれている 。まず、従業員の態度や心構え(employee-attitude)を聞く調査で始まり、満足度測定調査も間もなく開始された。調査の実施件数や手法は、第2次世界大戦中の米軍の活動で大きく進化した。戦後は、技術進化などに伴い、仕事や作業の単純化に伴う心理的満足についてフォーカスされて行くことになったが、それと業績の関係はデータからは検証されず、従業員の満足度と業績の研究や調査は次第に影響力を失っていく。その後も、従業員コミットメントやモラール、モチベーションやロイヤリティなど様々な調査が実施されていった。調査の根底にあるのは、従業員は企業にとって「コスト」あるいは「資産」という意識であり、「会社に帰属する資産をどのように活用し最大化するか」という発想であった。(図1)

この流れが大きく変化するのは、前述の通り、GEのCEOであったジャック・ウェルチがエンゲージメントの重要性について述べてからである。

それまでの考え方では、従業員は会社の帰属物であり、組織のミッションやビジョン、バリューのベクトルは、「会社・組織側の適切な施策により達成可能」と思われていた。

しかし、ウェルチが指摘した「従業員エンゲージメント」という概念が、従業員を会社の帰属物から、従業員の持つ有形・無形の力を雇用契約を超えて投入してもらう、「投資家」的存在と捉えるように変えた。

従業員は、個々に経験や能力、スキルや意欲、興味関心を持っている。そうしたものを会社の成長ベクトルに向けていかに投入してもらうかの重要性が着目されるようになった。組織のミッションやビジョン、バリューは、従業員のエンゲージメントを伴うことでのみ到達可能となる。さらに従業員エンゲージメントが高ければ、会社が想定した以上の成果を生む出す可能性がある、ということだ。

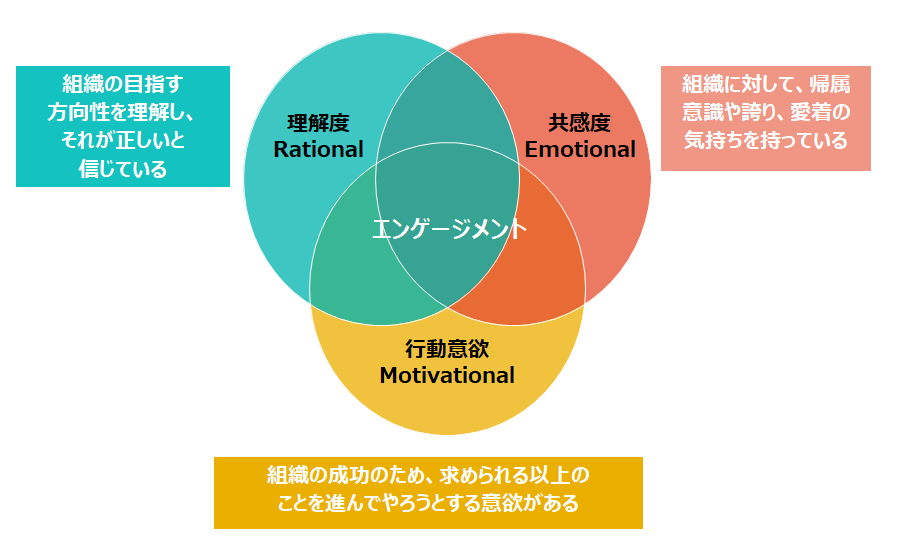

ウイリス・タワーズワトソンでは、従業員エンゲージメントを「会社・組織が成功するために、従業員が自らの力を発揮しようとする状態が存在していること」と把握している。

この状態をつくるには、3つの要素が必要である(図2参照)。従業員自身が自らを振り返ったとき、 ①理解度 (Rational):会社の進む方向性を具体的に理解、腹落ちし、それを支持できる、② 共感度(Emotional):組織(同時に仲間にも)に対して、帰属意識や誇り、愛着の気持ちを持っている、③行動意欲(Motivational):組織の成功のために、求められる以上のことを進んでやろうとする意欲がある、である。

従業員満足度が、従業員が自分の物差しで会社、職場、仕事を計るものに対して、従業員エンゲージメントは、これから会社が進んでいく方向性、実現したい事柄、という物差しで、従業員の頭と心、そして手足の状態を測定するもの、ということができる。

【従業員エンゲージメントから、持続可能なエンゲージメントへ】

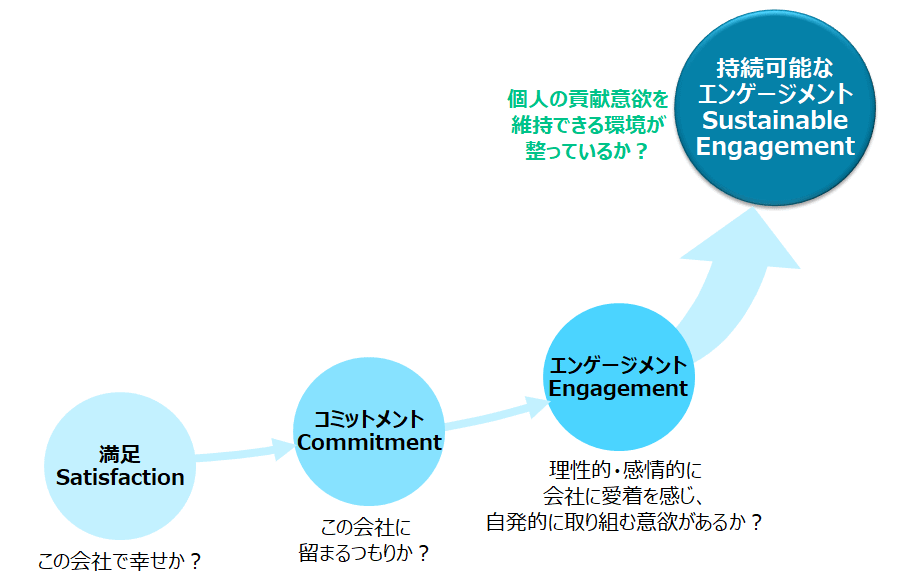

従業員満足からの変化を追うと、図3のようになる。従業員の心理的な満足度と企業の業績の成長や業務生産性が関連しているという仮説のもと、「この会社で幸せか?」を問い、測定することは組織にとって重要視されていた。

しかし、従業員の心理的満足度と企業の業績成長との関係性や、因果関係が検証されることはなかった。また、この考え方が、“従業員視点”のみに立つものであり、“会社と従業員”という視座ではないということもあり、従業員満足度の測定は1970年ごろには下火になった。1980~1990年代にかけて“コミットメント”(有言実行でやりぬくこと)という概念に注目がシフトしていった。特に米国を中心に発展してきた従業員調査であるが、日本においても、日産自動車のカルロス・ゴーン社長時代にコミットメントやモチベーションということが言われていった。

世界的にコミットメントという視点にフォーカスが移っていった背景には、1980年代から90年代にかけての米国の産業構造の変化が大きく影響しているといえる。製造業の比率は低下し、サービス業が伸びていく中で、終身雇用や長期雇用といった雇用の安全が揺るぎ、従業員たちはより将来の雇用機会がある仕事へと移って行くことを余儀なくさせられた。彼らは、職から職へと移っていく中で、自身の持つ能力やスキルで会社に貢献すると同時に、新しいスキルや能力を身に着けては、また次の仕事に転職をしていく。

短期的な雇用のサイクルの中で、有能な社員も同時に辞めていってしまうという現実は、組織の競争力に影を落とし、また財務的な影響ももたらしていく。そこでコミットメントを測定することのニーズが高まった。会社や経営陣が掲げる目標を達成するためには、従業員が会社に留まり、目標達成のための施策に共に取り組み、やり抜いていくことが必要だ。 そこで、意識調査の中で、まずもって「会社に留まる意思があるのか?」を問うようになった。

そして1990年代から2000年にかけて、変化する雇用環境、社会・経済環境、事業環境の下、企業の生産性や業績の成長に影響をもたらすものは何か、という研究において「エンゲージメント」が具体的に定義されていった。

従業員エンゲージメントは会社の成長や成功に関連しており、これを高めることはとても重要だ。と同時に大切なのは、その状態を「持続」することである。

リーマンショック後の世界同時不況といった、厳しい経済環境に世界中が見舞われた2008年以降、業界を問わず、企業は雇用調整、構造改革を余儀なくされた。その期間においても、従業員エンゲージメントと業績の関係性を調査研究し続けていくと、サステイナビリティ(持続性)の重要性が明らかになった。

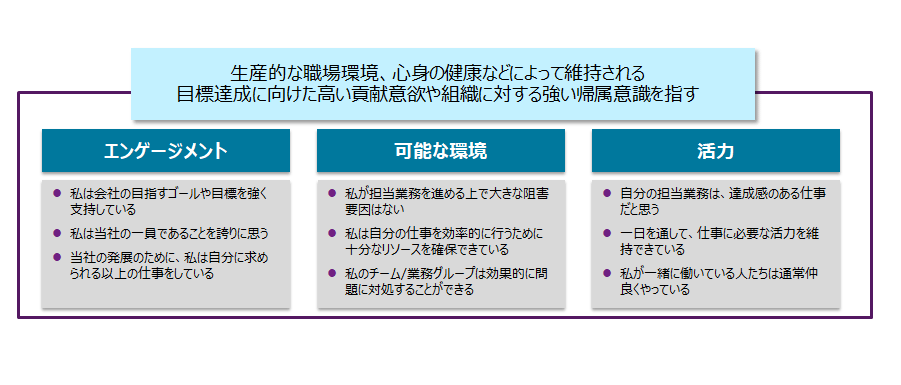

個人の理解、気持ち、貢献意欲がどれだけあっても、生産的に働けない環境、あまりに多い労働負荷、プレッシャーの中では、個人のエンゲージメントは持続しない。従業員が中長期的にやる気を維持し、高い成果を上げていくことこそが重要になる。これは、図4に示す通り、「エンゲージメント」に加え、生産性高く、柔軟に働ける環境=「可能な環境」と、心身ともに健康な状態(健全な就労状態)=「活力」の2つの要素が加味され状態である。

言い換えれば、自社の戦略を理解している貢献意欲の高い従業員が、自分の業務を効率的に行える環境で、心身の健康を維持しながら働けば、高い業績は結果としてついてくるという考え方である。 ここで、「持続可能なエンゲージメント」という新しい概念が誕生した。これは、生産的な職場環境、心身の健康などによって維持される、目標達成に向けた高い貢献意欲や組織に対する強い帰属意識を指すといえる。

このように持続可能なエンゲージメントは、従業員エンゲージメントの進化した概念として導入された。では、業績成長の関係性はどのようなものだろうか。

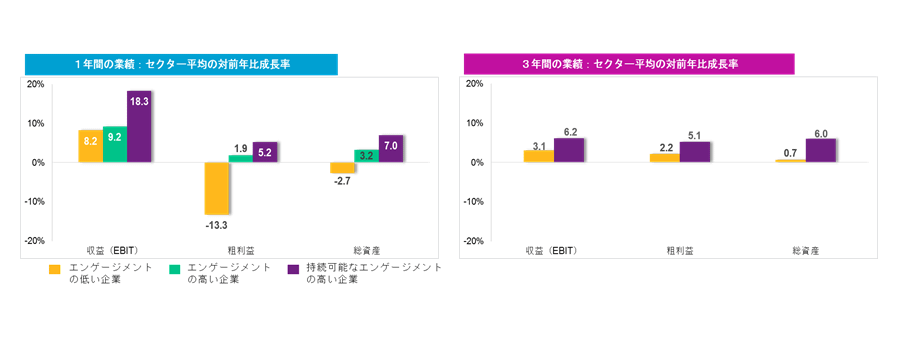

ウイリス・タワーズワトソンでの調査(従業員数10,000~50,000人のグローバル企業41社を対象にした2011~2015年の調査)によると、持続可能なエンゲージメントのスコアの高い企業は、おおむね一貫して各業界の成長を上回る業績成長を見せている。(図5)また、それらの企業は、エンゲージメントが低い企業の約3倍も営業利益率が高いという結果も出ている。その他にも、欠勤日数の少なさ、低い離職率、高い総資産の伸び率なども、検証された。

ここまで、従業員エンゲージメントや持続可能なエンゲージメントと業績成長や生産性の向上との関係性について紹介した。では、持続可能なエンゲージメントのその先は何だろうか。

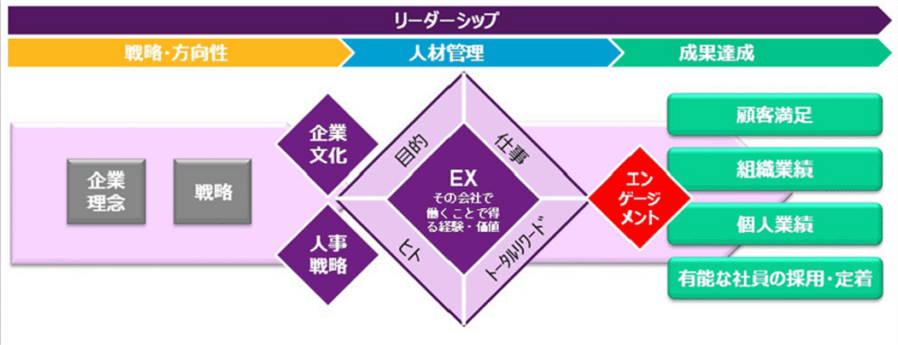

この1〜2年で、特に欧米で目にする機会が拡大した「エンプロイー・エクスペリエンス」(Employee Experience 「EX」)について、最後に紹介したい。EXはウイリス・タワーズワトソンでは、従業員が社内で経験する戦略、方針、施策、検討プロセス、人間関係や協力・サポートなど様々な要素を幅広く含むコンセプトとしている。

EXはその会社で働くことによる経験や価値を意味し、4つの具体的な分野に分けて説明される。 ①その企業働く意味「目的」、②自分の担当業務「仕事」、③職場で一緒に働く上司・同僚・部下「ヒト」、④金銭的・非金銭的な報酬「トータルリワード」、である。(図6)

昨今は、EXが従業員エンゲージメントとともに論じられることも多い。従業員エンゲージメントが会社の戦略や方針を理解・共感し、会社に対して誇りや愛着を持ち、自発的な行動をとる従業員の姿勢であるのに対して、EXは企業が従業員にとって有意義な体験を提供する代わりに、従業員が組織の発展のために貢献すること(会社や仕事に対してエンゲージすること)を期待することである。すなわち、従業員エンゲージメントが結果(Outcome)だとすると、EXはその結果を導く要因である。そして、高業績企業のEXは、一般的な企業と比べ、以下の特徴がある。

従業員エンゲージメント調査は、経済環境の変化や、テクノロジーやツールの発展に伴う分析手法の進化と相まって、状況把握や課題の特定から、それらの情報や結果を「どのようにビジネスや経営判断に使うのか」へ移ってきた。そして今日では、エンゲージメント調査で得た結果(データ)をEXの4要素のフレームワークに落とし込み、より良いEXを作り出すための施策の優先順位付けや意思決定に用いられている。どのような施策も、従業員の経験、日々の業務を通じた実感に結びつかなければ意味がないからだ。既に多くの世界的な先進企業では、従業員エンゲージメントのデータとビジネスデータを合わせて分析し、経営判断に活用している。

組織を取り巻く環境が常に変化している中で、従業員意識調査を何のために実施し、その結果をどのように活用するのか。この点について経営と人事、関係部門がきちんと議論することが、よりよい調査の実施に繋がっていくと考える。

なお、本稿に日本企業での事例等を加えた論稿がDiamond Harvard Business Review November 2019に掲載されているので、併せてご覧いただければ幸いです。

マッキンゼー・アンド・カンパニーのコミュニケーション・スペシャリストを経て、WTW入社。従業員エンゲージメント、コミュニケーション、チェンジマネジメントなどの領域に20年以上のコンサルティング経験を持ち、寄稿・インタビューなど多数。EX(Employee Experience)ビジネスのInternational Geography(アジア・豪州、中東、中欧・東欧、南米)のリーダー。