~人事としてどのような心構えが必要か?~

Internet of Things (IoT)、AI、ロボテック、センサーなどによる近年の技術⾰新とその変化のスピードの速さは、過去の産業革命を引き合いにして第4次産業⾰命のように称されているが、このように事業を取り巻く環境が絶えず変化し続けるような状況の中では、各企業がM&Aによって事業の選択と集中を即時に図りながらイノベーションを起こして市場競争に打ち勝ち、成長を維持し続けてきていることもまた、多くの人の知るところとなっている。例えば、GoogleによるYouTubeの買収やFacebookによるInstagramの買収などは、両社の企業価値を大きく高める結果をもたらしており、近年の代表的なM&A成功事例として挙げられるだろう。最近では、デジタルトランスフォーメーションが進む金融サービス分野において、フィンテック(FinTech)のベンチャー企業を対象としたM&A件数が増加しているようであるが、この中にも、10年後に振り返ると成功事例と称される案件がいくつも含まれていることは想像に難くない。

このように、M&Aがどこか遠い彼の地で起きる出来事ではなく、日常に起こり得る事象となってくると、自分自身がいつかその当事者になるような事態に備えて心の準備をしておくようなことも必要かもしれない。そこで、本稿ではその心の準備を始めるための最初の一歩として、M&Aの交渉過程における人事デューデリジェンスの重要性や確認のポイントなどをコンパクトに解説してみることにしたい。

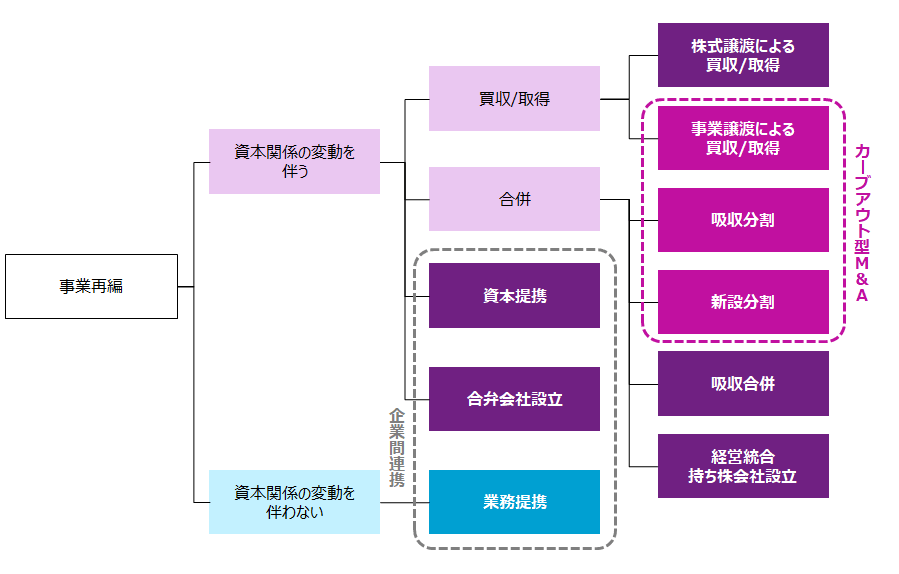

さて、一般的にはM&Aという一括りでまとめて称されているが、その形態にはいくつかのパターンが存在する。そこで、M&Aの主要な動機の一つである「事業の選択と集中」に着目して、企業の事業再編の手法、というもう少し広いところから整理しておこう。(図表1)

広義のM&Aとは、企業の事業再編手法の中で、資本関係の変動を伴う行動を指しており、買い手が対象会社に対する支配権を持たない「資本提携」・「合弁会社設立」と支配権を持つ「買収」、そして対象会社との「合併」に大別される。一般にM&Aと言う場合には、この「買収」と「合併」を指していることが多いだろう。

「買収」には、対象会社の株式を取得する「株式譲渡による買収/取得(ストック・ディール)」と、対象会社の一部の事業を取得する「事業譲渡による買収/取得(アセット・ディール)」とがある。また、「合併」にも、対象会社全体との統合を意味する「吸収合併」「経営統合」だけでなく、対象会社の一部事業を会社分割の手法により切り出して取り込む「吸収分割」「新設分割」などがある。近年では、プロセスの難易度は高くなるものの、事業の選択と集中をよりきめ細かく行うことのできる「事業譲渡」「吸収分割」などのカーブアウト型のM&A案件が多くなる傾向にある。

なお、「買収」「合併」以外の「業務提携」「資本提携」「合弁会社設立」などの企業間提携による事業再編に関しては、長らくの間「技術提携」や「共同開発」、「販売提携」など、近い業種間の企業など限られた範囲で取り組まれることが多かったが、近年、異業種の企業を含む大規模な「企業間提携」の動きが活発化していることには注目しておきたい。例えば、「移動」を1つのサービスとしてシームレスに捉えるMaaS (Mobility as a Service)の世界的な隆盛は、様々な異業種間の協業・提携を生み出している。これはわが国においても、トヨタ自動車とソフトバンクによる合弁会社の設立から200社超によるコンソーシアム化の流れへとつながっており、「企業間提携」の代表的な事例の一つとして挙げられるだろう。

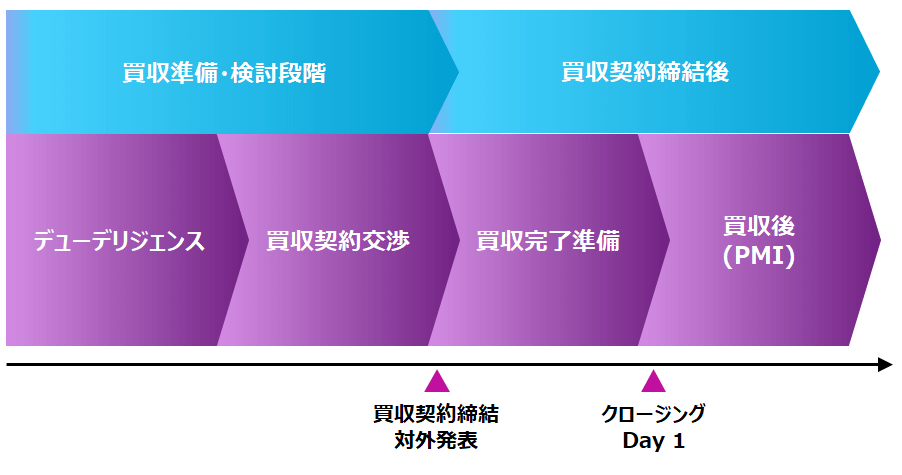

さて、M&Aの一般的なプロセスは下記(図表2)に示すような流れとなる。そして買収準備の段階で対象企業について、ビジネス、財務、法務、ITなど様々な角度から実施するのがデューデリジェンス(精査)である。

一昔前までは買収契約(正式契約、最終契約(DA:Definitive Agreement)とも称される)締結前に実施に至らなかったり、買収契約締結前の交渉終盤になって形ばかりに実施されたりするようなことも決して少なくはなかった人事デューデリジェンスであるが、最近ではさすがにその重要性が多くの売り手・買い手の間に認識されるようになり、ビジネスデューデリジェンスなどと同様に、買収準備の段階で一般に実施されるようになってきている。

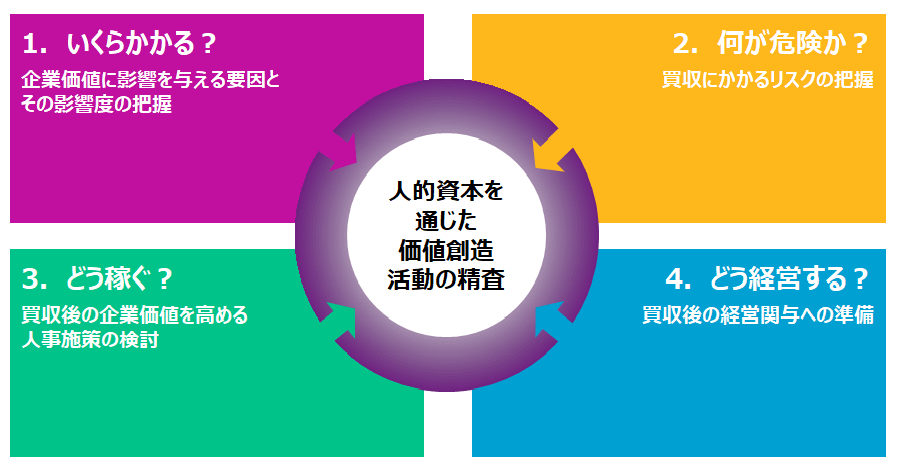

企業の経営資源を構成する主要な要素としては、日本では「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」、グローバルには「財務資本」「物的資本」「人的資本」「組織資本」などがよく言われるところであるが、そのいずれにおいても挙げられているように、「ヒト」「人的資本」が対象企業の企業価値を構成する重要な要素であることには誰にも疑いの余地はないだろう。企業はそこで働く経営陣から一般社員に至るまでの人的資本がそれぞれの仕事を遂行してこそ価値を創造できるのであり、買い手としては、買収時の一時点での定点観測のみならず、対象企業で働く人々が買収によってどのような影響を受けるのか、買収後もこれまでと同様か、それ以上に価値の創造に貢献してくれるのかどうかなどを見極める必要がある。人事デューデリジェンスを、買収後の姿(Post-Merger Integration, PMI)を見据えて実施する必要がある、と言われているのはこのためである。

人事デューデリジェンスにおいては、主に以下に示すような4つのステップで確認を実施することになる。(図表3)

さて、前章で触れたように、確定給付型の退職給付は人事デューデリジェンスにおいて企業価値に影響を与える重要な要因の一つに挙げられる。1年あたりの総人件費に占める単年度退職給付費用の割合は概ね5~20%であり、給与・賞与に比べると高くはないものの、社員一人ひとりの過去の勤続期間にわたって積み上げられる退職給付債務の額は、大きい場合には日本円に換算して一人あたり数千万円に及ぶこともあり、これに対して年金資産や引当金などによる資金の手当が十分できていないようなことは決して少なくない。私たちが日頃新聞報道などで目にする「退職給付の積立不足」は、このような企業会計上の資金手当の不足(引当金部分まで含めて積立不足とみなすことも多い)を指している。退職給付会計基準の普及と近年の国際標準化の流れの中で、退職給付に関する会計開示情報の比較可能性は格段に高まっているものの、人事デューデリジェンスにおいてはこうした問題点を見逃すことのないように注意するようにしたい。

デューデリジェンスの手順としては、まず算定対象とすべき確定給付型退職給付がすべて会計上の評価対象に含まれているかを確認することから始める必要があるだろう。特に新興国などにおいては、独自の確定給付型退職給付を設置・保有しているものの、これが会計上の評価対象には含まれていない、などの事態も想定されるため、制度情報やHRインタビュー結果と会計情報との間に不整合な点はないかを確認することが求められる。

以上の確認が終わったら、次に評価対象となっている各々の制度についての検証・分析作業へと移る。具体的には、制度内容のサマリーや規約・規定類を基に制度設計内容を確認しながら、B/S・P/Lへの計上値や注記などの会計開示情報、および対象企業のアクチュアリー(年金数理人)による数理計算報告書を基に、直近の資産積立状況や退職給付債務・費用の認識に問題はないか、計算の前提の設定から計算方法の詳細に至るまでを検証していくような作業である。

なお、ここで留意しておきたいのは、単独企業を対象とした株式譲渡による買収/取得(ストック・ディール)という非常にシンプルなケースを除いて、買収対象となる社員のみを評価対象とした資料・データを確認できる機会はほとんどない、という点である。これは、(図表1)で示したカーブアウト型M&Aに代表されるように、M&A案件がグループ企業の中の一社や、対象企業の一事業部門等、全体の中の一部を対象としているのに対し、数理計算報告書は対象企業や企業グループ全体を対象とした形でしか提供されないことによる、情報提供単位のミスマッチが原因である。このため多くの場合は、全体を対象とした数理計算報告書等の入手できる情報を基に、退職給付債務・費用や積立状況などを推定する必要がある。加えてこれらのケースでは、買収対象に引き継がれる退職給付の債務・資産の計算方法は、対象企業が所在するそれぞれの国・地域の法令による制限を受けつつ、最終的には売り手・買い手間の合意に基づいて確定されることになる。したがって、PMIを見据えたデューデリジェンスが特に重要な意味を持つことに留意する必要があるだろう。

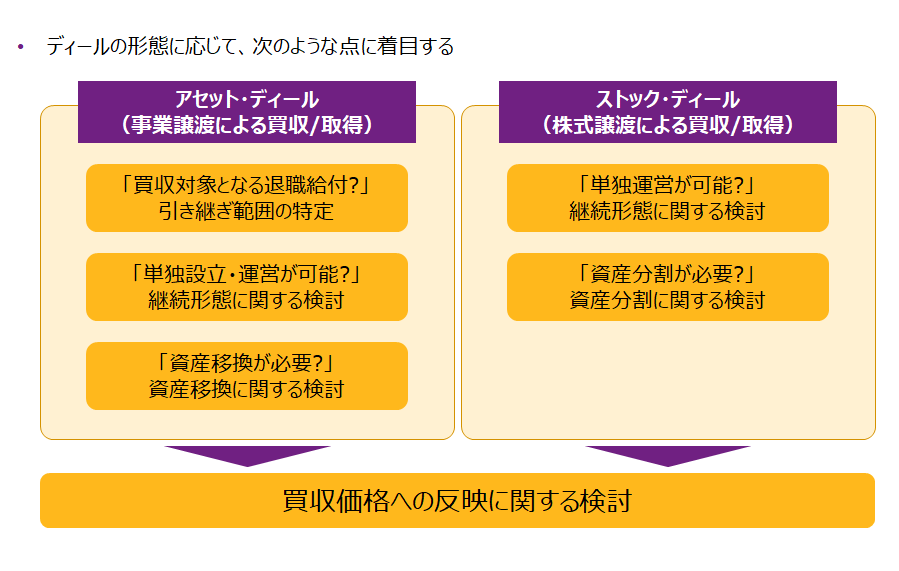

こうした何らかのカーブアウトを伴うM&A案件においては、デューデリジェンスにおけるディールタイプ別着目のポイントは次のように整理される。(図表4)

アセット・ディールの場合は、そもそも買収対象として引き継ぐ退職給付の範囲が明確にはなっていないことが多いため、売り手の意向や対象企業の国・地域の法令による制約を考慮しつつ、まずは引き継ぎ範囲として想定される選択肢(可能であれば、過去勤務期間に相当する給付分は売り手企業に残して、買い手は引き継がないという選択肢も含める)を確認し、買い手としての優先順位を付けることから始めるのが良いだろう。次に、買収対象として引き継ぐ退職給付について、買収後も同様に継続運営することが可能か、過去勤務期間分の給付に対応する年金資産を分けるとした場合にはどのように分けるか、などの検討を、順を追って進めることになる。

一方ストック・ディールの場合は、退職給付がグループ企業との共同運営ファンドになっているような事例が想定されるが、引き継ぐ退職給付の範囲がアセット・ディールよりは明確なことが多いため、比較的シンプルな検討ステップとなることが期待される。もっともこれらの場合にも、過去勤務期間分の給付に対応する年金資産を分割しにくいケースなど、アセット・ディールと同様の検討ステップが必要とされることもあるので、油断は禁物だろう。

これまで日本企業は、その成長過程において社内リソースによるイノベーションを起こし、事業を発展拡大させることを得意としてきた。しかしながらその成功体験が「なんでも社内で実現する」自前主義の呪縛を生み、その後の成長を阻害してしまっている面があることも否定できない。

わが国におけるM&Aの活性化は、こうした自前主義からの脱却を図る動きの一つとしても非常に有効と言えるだろう。実際、この流れを後押しするような施策も打ち出されている。例えば、ハーバード・ビジネススクール(当時)のヘンリー・W・チェスブロウ博士が2003年に著書の中で提唱した「オープン・イノベーション」は、事業環境が大きく変化する中で、自前主義の「クローズド・イノベーション」に対して、外部から新たな技術やアイデアを取り入れて革新的な新製品やサービスを提供することの優位性を説いたものであるが、これが現在の日本企業に最も不足しているマインドであるとして与党税制大綱に織り込まれ、外部リソースの活用により新事業を創出するようなM&Aへの投資を促す「オープン・イノベーション促進税制」として、令和2年度税制改正の目玉の一つとされている。先に紹介した、M&Aよりはもう少し緩やかな協業の形での勝ちパターンを目指す「企業間提携」の本格化の動きなどとも相まって、新たなイノベーションを起こしていくことが期待される。

過去3度の産業革命では、それぞれの技術革新が産業構造や社会構造を変えるようなインパクトをもたらしてきた。第4次産業革命の中にあるとされる今、テクノロジーの進化による事業環境の大きな変化に対応して、グローバルにM&Aが活性化していることもまた必然の流れなのだろう。私たちも人事に携わる立場からこの流れを支援するものとして、こうした変化に対する柔軟性を失わないようにしたい。

トータルリワードの視点に基づいた人事処遇・報酬・退職給付制度の総合改革支援を中心に、30年を超えるコンサルティング実践経験を持つ。加えて、M&AデューデリジェンスやPMIなどのプロジェクト領域における豊富な経験を有する。年金数理人。日本アクチュアリー会正会員。日本証券アナリスト協会検定会員。